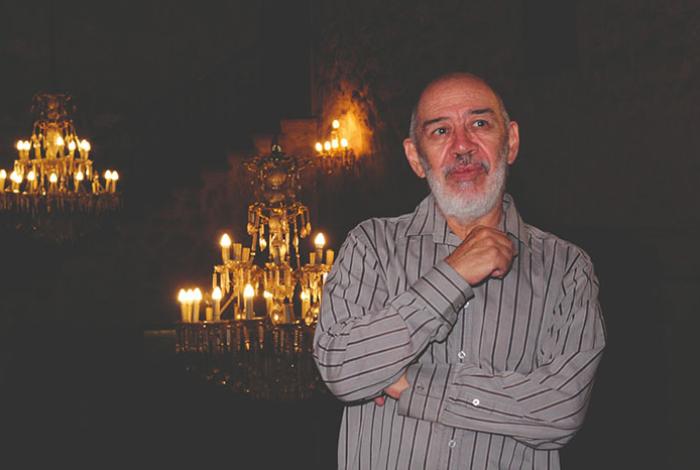

En este entrevista, el flautista y saxofonista explora su formación, carrera, colaboraciones y visiones sobre la música

Víctor E. Rodríguez Méndez

Nacido en julio de 1956 en la Ciudad de México, Guillermo Portillo Hofmann es un reconocido flautista y saxofonista, figura estimada en la escena de la música contemporánea. Su trayectoria combina una sólida formación académica con una prolífica carrera como intérprete, estrenador de obras y educador, marcada por su compromiso con la creación musical mexicana y su versatilidad en varios géneros.

Con una carrera que abraza lo clásico y el jazz, ha interpretado a Mozart, Telemann y Lavista, mientras explora la improvisación multifónica. Fundador de la Banda Elástica, con más de tres décadas de trayectoria y siete discos, también ha participado con las agrupaciones Momoʼs Jazz Band, Lune Noir, La Desbandada y Es3Arte.

Formado en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ha abordado un amplio repertorio desde el barroco hasta la música contemporánea, con énfasis en obras para flauta sola y ensambles de cámara. Su versatilidad lo lleva a rescatar obras olvidadas y a fusionar estilos, desde Pablo Moncayo hasta Eduardo Solís Marín, a la vez que ha incentivado la creación de obra de reconocidos compositores nacionales, haciendo de su música un puente entre tradición y vanguardia.

Desde 1994 radica en Morelia, a donde llegó para formar parte de la planta de maestros del Conservatorio de las Rosas y del entonces Ensamble de las Rosas. En 2006 ingresó, por concurso, como flauta principal a la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM). “A través de la flauta y el saxofón profundiza en la música clásica, la música contemporánea y el jazz”, se lee en su reseña personal. “Comulgar (porque hacer música para él es un acto religioso) con artistas afines, ya sea en el rigor de la música académica o en la libertad de la música improvisada, ha sido la tónica de su vida”.

“Una de las cosas que me gustan de lo que hago es que es algo muy dinámico”, refiere Guillermo Portillo en entrevista. “Cambiamos de programa de una semana a otra, entonces uno tiene que estar en lo que está, no hay mucho tiempo para divagar. Y creo que en general mi vida ha sido así, con mucho movimiento”.

Vivió en París varios años y ha estado en otros países, por lo que su vida ha sido un viaje constante, incluso durante su estadía en la capital michoacana desde hace más de tres décadas. Resalta la importancia de esta parte no sólo por el viaje mismo, sino por el hecho “de ir, de estar ahí, de aprender”, según nos cuenta. “Todo ha sido bastante dinámico, he sido un gran caminador”.

La música es su motor constante como intérprete profesional, dice, “y hay que estar sobre ella”. Además del dinamismo, porque “no hay que dejar de moverse”. Sin olvidar, claro, la persistencia en un modelo propio cuyos ejes son la dinámica académica-interpretativa y la generada por el jazz, en la que el estilo propio es plasmado en un discurso improvisado.

El inicio: del rock a la música clásica

—¿Qué fue primero: la flauta o el saxofón?

—La flauta, por mucho. Yo no tengo precedentes musicales, mis papás fueron maestros; de hecho, mi mamá fue mi maestra en segundo de primaria. La música que escuché de niño era la de los tríos, por ahí un disco de jazz, Glenn Miller, Los Platters, música romántica en español y todo eso. Entrando a quinto o sexto de primaria me empezaron a gustar mucho Los Beatles, yo era fan de Radio Éxitos. En segundo de prepa me inscribí en la Escuela Nacional de Música porque me gustaba la música, y me iba a inscribir en guitarra porque quería tener mi grupo de rock. Pero antes de empezar me cayó un disco de Jethro Tull y me fascinó la flauta de Ian Anderson. Entonces decidí estudiar flauta. Además, estaban muy contentos en la escuela porque decían: “Todo mundo quiere estudiar guitarra”.

—¿Qué te atrajo particularmente de la flauta?

—El sonido. Jethro Tull era rock, no era Tchaikovsky, y yo quería ser roquero. En la escuela te dan los elementos y te enseñan la música clásica, digamos, como la base. Empecé a escuchar música clásica. En mi familia decían que me iba a morir de hambre, aunque mi mamá me apoyó, fue un gran personaje y supo ver que sí podía funcionar. Además, uno de mis maestros fue Héctor Jaramillo, quien era el principal de la Filarmónica, y eso me motivó a ir a los conciertos y así, finalmente la música clásica me encantó.

—¿Hay algún repertorio particular en música clásica que te gusta o autores en particular?

—No, también es cuestión de dinámica. Yo les digo a mis alumnos que no se pueden casar con algo en específico. Tenemos el deber de ser intérpretes y de hacerlo bien. ¿Cómo me voy a negar a tocar música de películas, sólo porque a mí me guste tocar a Bach o Mozart? Me gusta tocar de todo, aunque no me gusta tocar música comercial. Que no me inviten a huesos, eso me deprime. Ni siquiera misas, que vayan otros, no les quiero quitar el trabajo. Me gusta el jazz, el rock, toda la música que se haga por el arte me encanta.

—¿Y qué ha influido en tu enfoque interpretativo?

—No es que algo influya en particular, sino que uno va acondicionándose por el entorno, eso es importante. Cuando estuve en Estados Unidos me enfoqué a tocar en la calle y me funcionó. En Boston a veces ganaba 50 dólares diarios y conocí mucha gente; músicos, sobre todo. Fue mi mejor momento en música clásica, porque cuando salí de México fue como músico clásico, y en la calle tocaba a Mozart, Telemann y todo eso. Pero ya tenía el gusano del jazz. Estando en esos lugares me metí a oír jazz y me fascinó. Tocaba con músicos de jazz y me decían: “Oye, tienes técnica, pero ése no es el sonido, tocas demasiado bonito”. Uno se va condicionando. Entonces me empecé a meter al mundo del jazz y, paradójicamente, me confronté con la música clásica, me metí un poco en el saco de once varas, por así decirlo. En ese tiempo tocaba para los maestros y les gustaba, pero me decían: “¿Por qué tocas eso? ¿Por qué te gusta improvisar? Haces escalas como Tafanel”. Empecé también a escuchar música contemporánea, porque en ese tiempo estaba en boga Pierre Boulez, y fue un cambio radical. Era el rompimiento con la tonalidad y empezar a hacer ruidos con la flauta, aprender respiración circular, hacer multifónicos. Me metí a estudiar la música contemporánea, y eso no se contradecía con el jazz. Podía estar una noche de palomazo entero y al otro día no estar fuera de forma en música clásica.

El reto cotidiano

Guillermo Portillo de regreso a México traía ya un repertorio contemporáneo. Gracias a Manuel Enríquez ingresó a la UNAM como maestro de tiempo completo en la Escuela Nacional de Música (ENM), donde se encargó de la interpretación y promoción de la música contemporánea a través de la Camerata de la ENM, fundada por él mismo, con la que estrenó diversas obras. Después de siete años se sintió saturado y aceptó la oferta de Luis Jaime Cortez para integrarse a su proyecto del Conservatorio de las Rosas en 1994. En ese tiempo creció su interés por el saxofón. “Uno se puede adecuar a dos embocaduras tener la capacidad de tocar horas en géneros distintos. No son muchos músicos que tocan obras contemporáneas y tocan jazz a la vez. Así ha sido mi reto constante y por eso mi vida ha sido tan dinámica en lo profesional”.

—Y el saxofón, ¿por qué?

—Si te gusta el jazz, te encanta el saxofón, o sea: Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane… La flauta y el saxofón son instrumentos primos, son maderas, y funcionan muy parecido; uno tiene el reflejo de soplar y articular, es orgánico.

—¿Cómo abordas las diferencias técnicas expresivas de ambos instrumentos?

—Digamos que no es como yo aborde una obra, sino que la exigencia es de la obra misma. En la improvisación doy rienda suelta a mi oído: ¿qué oigo?, ¿qué es?, ¿cómo respondo o qué propongo? ¿Cómo me adecuo a un entorno sonoro? Es lo de afuera lo que te pide cómo tocar, de mí depende que tenga la técnica para tener un buen cantábile o una buena afinación, que es lo que te da la orquesta. La música te lo pide, y te pide la expresión, te pide el vibrato; hay música que te pide vibrarla. Es lo interesante del fenómeno musical, que la música ya está y tú la vas a develar.

—La Banda Elástica ¿qué ha sido para ti?

—Fue un gran proyecto. Los conocí cuando regresé a México. Uno de los fundadores de la banda es un gran compositor, Guillermo González Philips, y me acaba de hacer una obra para orquesta sinfónica y flauta, que luego cambia a barítono y el segundo movimiento es con sax alto; el otro es el Nocturno con flauta y luego es una suite. Son como 35 minutos, está padrísima. Ya se la propuse a nuestro director de la OSIDEM, ojalá dé su bracito a torcer. La Banda Elástica significó mucho para mí porque, digamos, en su momento no solamente era hacer jazz. En París tuve un aprendizaje ortodoxo del jazz, poder improvisar en un estándar. Francisco Téllez, quien fue el fundador de la Academia de Jazz en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, me invitó a colaborar con él, así conocí a los integrantes de Banda Elástica. Ellos propusieron otra manera de tocar, más composiciones y no sólo los estándares. Fue muy interesante porque había más desarrollo musical de composición y luego también entré a la vertiente del free jazz. Teníamos una buena relación con el teatro, lo que nos llevó a plantear espectáculos donde ya tenía que ver la escena. También empecé a integrar la voz como cantante, pero también con texto. Improvisar un texto y ser consecuente con una acción. Fue muy interesante y de mucho crecimiento artístico.

—¿Cómo calibras tu experiencia en Morelia?

—Morelia significó recuperar mi potencial como músico, porque me puse a estudiar de manera muy sistemática. Fui maestro y tuve buenos alumnos. Morelia fue como anillo al dedo, me sentó muy bien. Pasaron los años y el Conservatorio tronó; vivíamos la cleptocracia porque se robaron todo, lo dejaron caer. De repente ya no había becas porque subieron las colegiaturas, nadie quiso apoyarlo. Entonces surgió la plaza en la OSIDEM, competí y gané; fue mi salvación, si no, ahorita estaría perdido y me hubiera ido de Morelia. Pero la orquesta me dio solvencia. Y esa cosa de regresar… Porque yo de chavo empecé con el rock y todo eso, pero era músico clásico. Estuve en la primera orquesta de jóvenes en México, dirigida por José Sandoval; estuve en la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de Enrique Bátiz, un periodo corto; en la Orquesta Sinfónica de Puebla con Lucino Velázquez, y luego hice todo el periplo que me separó de eso y yo pensé que nunca iba a regresar. Y resulta que entro a la orquesta, lo cual me encantó porque siempre me ha gustado la Sinfónica, es un trabajo padrísimo.

—¿Qué retos tienes actualmente?

—Ahora mismo es la obra de Guillermo González Phillips, una obra difícil. Uno está en reto todo el tiempo. La música clásica es un gran reto y es algo cotidiano. Mi gran reto, casi a mis 70 años, ¿pues cuál va a ser? No de aquí a diez años, mi reto es mañana. La música es el reto.

Víctor Rodríguez, comunicólogo, diseñador gráfico y periodista cultural.