Entre Morelia y Coruña (Galicia, España), analizando la noción de «experiencia» y su relación con la ciudad, con el propósito de comprender cómo vivimos hoy en entornos urbanos

Liliana David, colaboradora La Voz de Michoacán

Crear visiones asombrosas de ciudades futuristas es algo que el cine ha empleado para hacernos pensar y poner nuestra imaginación a volar. De ello dan fe películas como Metrópolis de Fritz Lang o, más recientemente, Megalópolis de Francis Ford Coppola. Pensar en la ciudad como espacio vital y lugar de pertenencia no es una tarea fácil. Para ello, además del cine, la filosofía y la antropología pueden ayudarnos. En ese sentido, la investigación del antropólogo social David Ramos Castro, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, resulta estimulante. Desde que radica en Morelia, colabora en la radio pública del SMRTV, medio que aprovecha para suscitar algunas reflexiones en torno a la ciudad como personaje central de nuestra vida. Igual propósito anima su columna «La colmena urbana», del medio moreliano Regla de Tres. Asimismo, ha organizado algunos conversatorios en la Casa Natal de Morelos, donde invitó a los habitantes de la capital michoacana a que intercambiaran experiencias de vida, sus recuerdos del pasado y los anhelos del presente con un objetivo claro: que recordaran e imaginasen la ciudad donde se proponen seguir disfrutando de una vida enriquecedora. El 2023 fue el punto de arranque de su investigación posdoctoral, la cual lo mantiene entre Morelia y Coruña (Galicia, España), analizando la noción de «experiencia» y su relación con la ciudad, con el propósito de comprender cómo vivimos hoy en entornos urbanos. De modo más particular, su proyecto cuestiona el papel de la tecnociencia en las transformaciones de la experiencia urbana.

En primer lugar, me gustaría saber, ¿por qué te planteaste esta investigación de Morelia?

En 2022, me topé con una noticia que decía que Morelia podría convertirse en el futuro en una «ciudad inteligente», una smart city, o sea, en un tipo de ciudad que pretende resolver sus problemas optimizando la producción y gestión de sus flujos digitales de información. Era algo sorprendente porque los problemas cotidianos que veía en ella eran muy distintos: problemas viales, de movilidad, de vivienda, de seguridad, de extrema sequía… Nada relacionado con una ciudad hipertecnológica que requeriría características que Morelia no dispone y que, aunque dispusiera, tampoco remediaría sus males. La complejidad sociocultural de lo vivo no se resuelve tecnológicamente.

La tecnología suele ser un arma de doble filo. Pero, por lo que dices, tu investigación critica ese modelo de ciudad tecnologizada, ¿no?…

Sí, mi investigación es crítica, aunque no entiendo la crítica en un sentido laxo, sino, específicamente, como crítica social y cultural. Por eso me parece idóneo que, siendo un antropólogo sociocultural, como es mi caso, haya podido hasta ahora realizar esta investigación entre la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, pues eso me ha permitido ahondar en la tradición crítica del pensamiento filosófico-social moderno y plantear desde ahí una reflexión que se complemente con las aportaciones de la antropología.

Una tradición muy interesante, de hecho, y muy necesaria hoy. Pero ¿a qué te refieres en tu investigación cuando hablas de tecnociencia?

Al sometimiento de la ciencia a la producción tecnológica en sectores estratégicos. En ese punto, el saber como tal ya no cuenta, sólo se invierte en conocimientos productivos de áreas tecnológicas muy concretas y con una expectativa de rentabilidad enorme. La smart city aplica esa lógica a las ciudades. Además, la tecnociencia parte de una raíz mítica, la de creer que todos los problemas pueden solucionarse tecnológicamente; es algo que luego niega, disfrazando esa creencia de racionalidad y legitimándola con expertos.

La tecnologización de la vida ha sido una preocupación de grandes filósofos contemporáneos. Es verdad que nos queda mucho por debatir en ese sentido, pero cuéntame más sobre tu investigación; además de Morelia, analizas el caso de Coruña, una ciudad española a la que te vincula una parte importante de tu historia familiar y personal.

Así es, de hecho, ese lazo personal fue una importante razón para incluirla, si bien existe otro motivo muy distinto, relativo al valor de la comparación en el trabajo antropológico.

Pero Morelia y Coruña son ciudades muy diferentes, ¿no?

En parte, sí, porque Morelia es una ciudad interior, asociada simbólicamente con la piedra, y Coruña es una ciudad portuaria relacionada con el mar, pero también hay consonancias entre ellas, pues ambas son ciudades medias, dedicadas principalmente al sector terciario y que muestran una actual intensificación del turismo. Además, las lógicas tecnocientíficas, por medio de imaginarios como el de las «ciudades inteligentes», están presentes de alguna manera en ambas. Pensemos que la empresa española que hizo el proyecto Morelia NEXT en 2015 es la misma que tres años antes había realizado el de Coruña Futura. La comparación no es sólo una pauta metodológica de la antropología, sino una necesidad que surge de la estructura cada vez más integrada del mundo.

En este contexto de las ciudades globales, que se venden muchas veces como una «bella» postal turística que no corresponde a la realidad, ¿todavía podemos imaginar ideales de la ciudad donde nos gustaría habitar?

¡Más vale! Precisamente, ahí reside la importancia de la experiencia como un elemento de crítica social. Las ciudades surgen de situaciones y procesos de vida concretos, pero también nacen y viven en la imaginación de las personas. El antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow lo recordaban al decir que «las ciudades comienzan en la mente», un pensamiento que atribuían al gran escritor Elias Canetti. En efecto, nadie conoce totalmente una ciudad, pero cada uno de nosotros convive con una imagen integral de la ciudad donde habita. Cada ciudad, como cada creación humana, entraña una búsqueda de equilibrio entre la belleza abstracta de la idea que la realza y la poesía concreta de la acción que la realiza. El problema es obligar a que coincidan ambas, así como el potencial de imaginación que encierran, con una tópica postal para turistas. Eso es un ataque a la experiencia urbana, que se empobrece; a la imaginación, que se debilita, y al individuo, que se embrutece.

Precisamente, el problema, como consideran algunos filósofos, es que no se estimula ya la imaginación: imaginar es también pensar. Me pregunto, y te traslado la pregunta, ¿qué es lo que hace que una ciudad sea habitable y que uno quiera vivir en ella?

¡Vaya!, ésa es una pregunta muy amplia que no me siento capaz de responder, aunque sí me parece muy interesante, pues señala ya una controversia. Para ser habitable, una ciudad necesita cosas más o menos objetivables: una determinada extensión, una cierta densidad de población, edificios, vialidades, agua, zonas verdes, etc. Sin embargo, el deseo de vivir en una ciudad es algo distinto. Una ciudad puede ser habitable e indeseable a la vez porque la planificación, aunque necesaria, no debería planificar las experiencias urbanas. Sólo el marketing lo intenta y, como resultado, convierte las experiencias en mercancías. Toda experiencia auténtica, incluida la urbana, brota de una vitalidad más poética que estadística, y mucho más gratuita que comercial.

Y retomando el tema de la tecnología y sus nuevas dinámicas, ¿crees que sigue teniendo importancia la plaza como lugar de encuentro público o estamos más absorbidos por la vida virtual?

Eso depende de la ciudad, la plaza y hasta de las edades. En Morelia, todavía observamos algo de esa función en puntos como la Plaza de Armas o la Plaza Valladolid. También en Coruña sucede algo similar en algunas de las suyas. Las plazas centrales son las que, en general, siguen manteniendo ese valor simbólico del encuentro y la palabra. No obstante, ahora ese valor se suscita principalmente con reclamos que mercantilizan la vida pública. El encuentro se aleja hoy de la versión ilustrada de la plaza como ágora de discusión y, en su lugar, se reduce a un mero coexistir entre consumidores. Por otro lado, si pensamos en la plaza no como lugar de discusión, sino de visión y potencial recogimiento, siguiendo en parte al sociólogo Richard Sennett, nos damos cuenta de que la propia remodelación de muchas plazas, con su tendencia a arrellanar los espacios con planchas de cemento y a prescindir del arbolado, estimula el flujo en detrimento del paseo y acelera la visión en perjuicio de la mirada contemplativa.

Y en ese sentido, ¿qué relevancia tiene la arquitectura y la conservación del patrimonio urbano en nuestra vida pública?

Considero que el valor de la vida social reside en su capacidad para vivificar nuestra relación con el mundo. Estoy de acuerdo con el antropólogo Tim Ingold cuando señala el daño que nos causa pensar la vida en términos de reemplazo. Más que generaciones que se cancelan y sustituyen unas a otras, Ingold nos insta a ver y experimentar la vida social como una urdimbre en la que viejos y jóvenes, vivos y muertos, convivimos entrelazados. Esto es crucial para el patrimonio, el cual supone una elaboración humana que implica herencia, significados y tiempo. No se trata, pues, de conservar, sino de mantenernos dentro de una historia que aún no ha acabado; formar parte de algo que sigue cambiando, pero que proviene de algún lugar. Esa mezcla de tradición y transformación es germen de una responsabilidad pública que no se conserva in vitro, sino que está repleta de vida en todo momento. Decidir qué considerar patrimonial y por qué, es expresión de toda una experiencia de vida común.

Finalmente, ¿crees que las personas están involucradas activamente en la construcción de la ciudad?

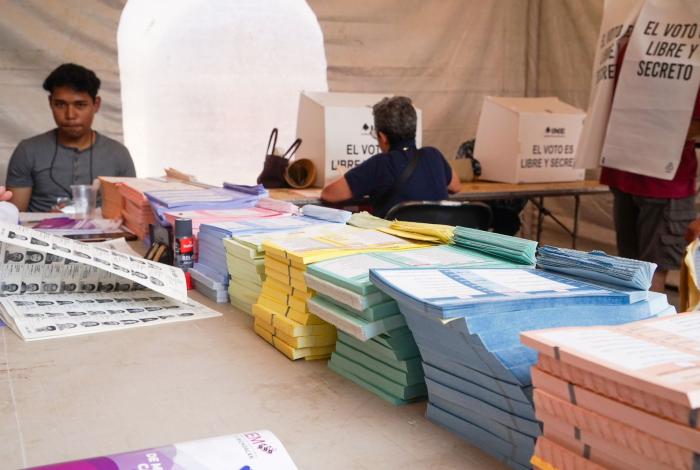

No, y por eso debemos hoy recordar más que nunca el «derecho a la ciudad» al que se refirió hace casi cinco décadas el filósofo Henri Lefebvre, y que más tarde fue retomado por el geógrafo David Harvey. Ese derecho no es una mera consigna vacía, sino, por un lado, el reconocimiento de una libertad escamoteada: la que tenemos todos a participar en el devenir de nuestros respectivos hábitats (en este caso, el urbano); y, por otro, una autoexigencia moral que debe comprometer la libertad de nuestra imaginación con la obligada búsqueda de un bien común para la vida de todos, incluidos los demás seres vivos con los que cohabitamos en las ciudades.

Liliana David es Doctora en Filosofía por la UMSNH. En 2001, comenzó su trayectoria como periodista cultural en los principales diarios del estado (Provincia, Sol de Morelia y La Jornada Michoacán). Del 2006 al 2013, fue reportera de la sección de cultura en La Voz de Michoacán y, tras siete años de diarismo, inició sus estudios de posgrado en la Maestría en Filosofía de la Cultura de la UMSNH, participando en Congresos y Seminarios internacionales tanto en México como Argentina y España. Desde el 2021, colabora en larevista española Contexto (Ctxt) y en Diario Red. Ha publicado en el libro colectivo Ctxt, una utopía en marcha, editado bajo el sello de Escritos Contextatarios. Actualmente, tiene interés en la investigación de las relaciones entre la literatura y la filosofía, la identidad y la migración, así como en la divulgación del pensamiento a través del periodismo.